티스토리 뷰

목차

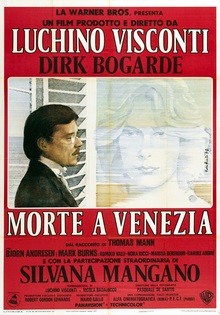

《베니스의 죽음》

이탈리아 감독 루키노 비스콘티의 1971년 작품 《베니스의 죽음》(Morte a Venezia, Death in Venice, 1971)은 단순한 서사를 넘어선, 예술과 인간 본성에 대한 깊은 성찰을 담은 영화다. 토마스 만의 동명 소설을 원작으로 한 이 작품은, 아름다움에 대한 집착과 죽음을 향한 조용한 침잠을 고요하면서도 강렬하게 그려낸다.

《베니스의 죽음》은 말로 설명되지 않는 감정, 즉 욕망과 이상 사이에서 흔들리는 인간의 실존적 위기를 시각적으로 풀어낸 작품이다. 이 영화는 철학적으로는 플라톤적 미의 이데아, 예술과 현실의 경계, 죽음을 통한 해방 같은 개념을 끌어오며, 단순한 드라마 이상의 층위를 갖는다. 정치적으로는 몰락해 가는 유럽 문명의 상징으로도 해석될 수 있으며, 이는 비스콘티의 귀족적 감수성과도 맞닿아 있다.

아셴바흐가 베니스를 떠나지 못한 것은 단순한 감정이 아니다. 그것은 아름다움이라는 절대적 가치를 향한 예술가의 최후의 집착이자, 이상에 모든 것을 바친 자의 운명적인 선택이었다

줄거리

주인공 구스타프 아셴바흐는 독일의 중년 작곡가다. 그는 한때 명성을 얻었지만, 지금은 창작의 슬럼프에 빠져 있고, 자신의 인생에 대해 회의감에 사로잡혀 있다. 이런 상태에서 그는 내면의 정화를 바라고 이탈리아 베니스로 여행을 떠난다.

베니스는 그에게 새로운 감각의 자극을 주는 동시에, 무언가 이질적인 불안감을 안겨주는 도시다. 머무는 호텔에서 그는 한 소년을 마주치게 되는데, 바로 타지오(Tadzio)다. 폴란드 귀족 가문의 미소년인 타지오는 말 한마디 없이도 존재만으로 구스타프에게 깊은 인상을 남긴다.

구스타프는 점차 타지오의 모습을 쫓는 데 몰입하며, 그를 단순한 사람으로가 아닌 예술적 이상, 완전한 아름다움의 화신으로 받아들이기 시작한다. 그 감정은 점점 강해지고, 자신이 추구해온 예술과 삶의 본질, 그리고 감정의 경계가 허물어진다.

한편 도시에는 콜레라가 퍼지고 있음에도 불구하고, 그는 베니스를 떠나지 못한다. 오히려 그는 죽음이 드리운 도시에서 타지오를 바라보며 점점 현실에서 멀어져 간다. 결국, 그는 해변에서 타지오를 바라보다 조용히 생을 마감하게 된다.

죽음은 갑작스럽지 않다. 그것은 타지오라는 ‘이상(理想)’을 향한 갈망이 극에 달했을 때, 삶의 마무리로 자연스럽게 흘러든다.

등장인물

구스타프 아셴바흐(덕 브라운 분) : 독일 출신의 작곡가이자 주인공. 엄격한 도덕성과 규율, 예술적 이상 사이에서 갈등하는 인물이다. 타지오를 통해 인간 내면의 욕망과 미의 집착을 경험하게 된다. 그의 감정은 욕망을 넘어 예술적 숭배로 변해간다.

타지오(비외른 안드레센 분) : 말보다 시선과 존재감으로 관객을 사로잡는 소년. 순수하고 신비로운 외모는 단순한 캐릭터를 넘어 ‘이상화된 아름다움’을 상징한다. 그는 극 중 단 한 마디도 대사를 하지 않지만, 구스타프의 감정과 영화의 철학을 견인하는 중심축이다.

타지오의 어머니 : 품위 있는 귀족 여성으로, 타지오와 함께 여행 중이다. 그녀는 영화 속에서 현실을 유지하는 인물로, 구스타프의 감정이 얼마나 동떨어져 있는지를 부각시키는 역할을 한다.

호텔 지배인, 미용사 등 주변 인물들 : 이들은 베니스의 시적인 분위기와 함께, 몰락해가는 구스타프의 내면을 간접적으로 보여주는 장치로 기능한다. 특히 미용사는 구스타프가 외형마저 젊게 꾸미려 할 때, 그 절박한 미에 대한 집착을 드러내는 장면을 만든다.

루키노 비스콘티 감독

루키노 비스콘티(Luchino Visconti)는 단순한 감독이 아니라, 이탈리아 네오리얼리즘의 기수이자 귀족 출신의 예술가다. 1906년 밀라노에서 태어나 귀족 가문에서 성장한 그는, 오페라와 연극, 미술에 대한 깊은 조예를 바탕으로 영화 연출을 시작했다.

그의 작품은 철저히 현실을 바라보면서도 극단적인 미적 감각과 상징성을 담고 있다. 초기에는 노동자 계급의 삶을 다룬 리얼리즘 작품들(예: 《강박관념》, 《자전거 도둑》 참여 등)로 시작했지만, 점차 귀족 사회의 몰락과 인간의 내면에 집중하는 예술 영화로 전환했다.

《베니스의 죽음》은 그의 후기작 중 하나로, 죽음과 아름다움의 이중적 상징, 예술가의 고독, 이상화된 미에 대한 집착을 주제로 한다. 비스콘티는 이 작품에서 ‘말 없는 감정의 흐름’을 영상으로 풀어내며, 거장의 미학이란 무엇인지를 보여준다. 오페라적 구성, 정적인 카메라, 클래식 음악과의 조화는 비스콘티의 정체성을 극대화시킨 요소다.

그는 자신만의 철학을 통해 영화에서 예술의 궁극적 아름다움과 인간 존재의 비극성을 동시에 다루는 감독으로 평가받는다. 베니스의 죽음은 그가 남긴 가장 아름답고도 쓸쓸한 유산 중 하나다.

배우

덕 브라운(Dirk Bogarde, 구스타프 아셴바흐 역) : 《베니스의 죽음》에서 주인공 을 맡았을 때 덕 브라운은, 당시 영국 영화계에서 독보적인 위치를 점하고 있던 배우다. 그는 1921년 영국 런던에서 태어나, 초기에는 로맨틱하고 정제된 이미지의 배우로 알려졌지만, 1960년대 이후에는 실험적이고 도전적인 역할에 몰두하게 된다.

《베니스의 죽음》은 그의 대표작 중 하나로, 감정을 절제하면서도 내면의 갈등과 무너짐을 표정 하나로 표현해내는 그의 연기는 지금도 회자된다. 영화 속에서 그는 대사를 통해 감정을 표현하기보다는, 눈빛과 움직임, 침묵의 깊이로 예술가의 고독한 파멸을 그려냈다.

덕 브라운은 실제로도 지적이고 사려 깊은 성격을 지닌 배우로, 연기뿐만 아니라 작가로서도 활동했다. 그의 연기는 비스콘티 감독의 미학을 가장 잘 구현한 사례로 손꼽히며, 이 작품을 통해 세계적인 예술영화 배우로 자리매김하게 된다.

비외른 안드레센(Björn Andrésen, 타지오 역): 비스콘티가 캐스팅 과정에서 전 세계를 뒤져 찾았다는 비외른 안드레센은 당시 15세의 스웨덴 출신 소년이었다. 그는 극 중 대사가 거의 없지만, 시대와 미의 상징으로 영화 전체의 분위기를 결정짓는 인물이다.

비외른은 현실에서도 전 세계의 이목을 집중시키며 ‘가장 아름다운 소년’이라는 별칭을 얻었고, 이후로도 영화계와 패션계에서 큰 영향력을 발휘했다. 하지만, 그에겐 이 영화가 영광이자 족쇄이기도 했다. 과도한 이상화와 미디어의 관심은 그의 삶에 무거운 그림자를 드리우기도 했기 때문이다.

그럼에도 불구하고, 《베니스의 죽음》에서의 타지오는 순수와 죽음, 욕망과 동경의 상징으로 자리하며, 지금까지도 세계 영화사에서 가장 강렬한 이미지로 남아 있다.

영화사적 평가

1971년 칸 영화제에서 처음 공개되었을 때, 《베니스의 죽음》은 많은 논란을 불러일으켰다. 극도로 정적인 연출과 대사 없는 긴 장면 구성, 음악과 이미지 중심의 전개는 당시 관객들에게 이질적일 수밖에 없었다. 그러나 시간이 흐르며 이 영화는 예술영화의 전범(典範)으로 자리 잡는다.

비스콘티는 소설의 배경과 분위기를 철저히 영상으로 구현해냈으며, 특히 마흔이 넘은 예술가가 10대 소년의 아름다움에 빠져드는 감정선을 한 마디 말도 없이 시각적으로만 표현해냈다는 점에서 영화사적으로 매우 높은 평가를 받는다. 그의 카메라는 인간의 시선을 따라가고, 클래식 음악은 감정의 파고를 설명 없이 증폭시킨다.

이 작품은 이후 테오 앙겔로풀로스, 안드레이 타르코프스키 등 유럽 작가주의 감독들에게도 큰 영향을 주었으며, ‘영화는 움직이는 철학이다’라는 개념을 실천한 대표적인 예로 꼽힌다.

예술철학적 의미

《베니스의 죽음》은 ‘미(美)’의 개념을 정면으로 다룬다. 주인공 아셴바흐가 타지오를 바라보는 시선은 단순한 성적 욕망이 아니라, 플라톤적 이데아, 즉 ‘완전한 아름다움’에 대한 동경이다. 타지오는 영화 내내 대사를 하지 않지만, 그의 존재 자체가 초월적 아름다움의 상징으로 기능한다.

이러한 아름다움은 예술가에게 축복이자 저주다. 아셴바흐는 미를 향한 집착으로 인해 삶의 질서를 잃고, 결국 스스로를 파괴하게 된다. 이는 고전 예술철학에서 말하는 ‘아름다움은 진리와 맞닿아 있지만, 인간이 감당하기엔 너무 치명적’이라는 개념과도 일치한다.

비스콘티는 이 영화에서 예술과 윤리, 아름다움과 도덕 사이의 충돌을 조용히 묘사한다. 관객은 무엇이 옳은가를 따지기보다는, 예술가가 아름다움을 느끼고 그것에 의해 파괴되는 과정을 관찰하게 된다.

영화 속 욕망, 억압, 이상화에 대한 심리학적 해석:

이 영화는 프로이트 심리학의 관점에서도 흥미로운 해석이 가능하다. 아셴바흐는 억눌린 감정과 욕망을 가진 인물로, 평생을 규율과 이성 속에서 살아왔다. 타지오라는 존재는 그가 억눌러온 무의식적 욕망을 드러내는 자극이 된다.

그는 자신조차 인식하지 못했던 감정에 당황하고, 그 감정을 부정하려 하지만, 점점 더 타지오에게 몰입한다. 결국 그는 타지오를 ‘인간’이 아닌 ‘이상화된 대상’으로 바꾸고, 현실의 인간관계에서 이탈하여 감정의 이상 세계로 도피한다. 이 과정은 심리학적으로 이상화(defense mechanism of idealization)로 해석되며, 감정의 실체를 피하기 위한 방어 기제다.

또한 베니스라는 도시 자체가 썩어가고 있다는 상징은, 그의 내면 또한 병들어 있다는 점을 은유한다. 외면의 아름다움 뒤에 감춰진 타락과 파멸, 그리고 그 아름다움에 집착한 자의 몰락. 이는 단지 한 개인의 이야기가 아니라, 20세기 유럽 지식인 계층의 정신적 위기를 반영한다.

감상 리뷰 후 개인 소회 한 마디

미의 끝, 죽음의 시작《베니스의 죽음》은 감상자에게 묻는다. ‘우리가 아름다움이라 부르는 것은 정말 선(善)인가?’, ‘예술가는 언제부터 현실을 잃게 되는가?’라는 질문은 지금 시대에도 유효하다.

루키노 비스콘티는 이 작품을 통해 예술이 도달할 수 있는 가장 고귀한 지점이 때로는 인간을 가장 고독하게 만든다는 진실을 보여준다. 그리고 그것이 바로 이 영화가 반세기가 지난 지금까지도 끊임없이 해석되고 논의되는 이유다.